por Yone Araújo

Um menino de 17 anos teria furtado uma barra de chocolate em um mercado da zona sul de São Paulo no mês de agosto deste ano. Os seguranças do local o prendem, amordaçam sua boca, o deixam nu, o chicoteiam e gravam a cena. O menino que rouba uma barra de chocolate deve pagar pelo crime dentro daquilo que a lei prevê em termos de punição para um garoto de 17 anos. Ponto. Com relação a isso não cabe discussão. Mas, as atitudes dos seguranças sim. O que condicionou essa ação? Isso cabe debate. Sobre isso devemos refletir.

Se deparar com um acontecimento como este em 2019 me faz pensar que a história definitivamente não é vacina, caso contrário, teríamos uma sociedade menos doente atualmente. Mas ela é advertência. Se perguntarmos a onde foi que erramos enquanto seres humanos ou sociedade não basta, pois, seria fazer juízo de moral sobre fatos que escapam a lógica cristã do certo ou errado, do bem e do mal.

Em 1889 a abolição da escravidão não fora suficiente para convencer a mentalidade de uma classe da elite econômica e política que os negros eram e são tão humanos quantos os brancos – uso a palavra “humanos” para enfatizar o que deveria ser natural e não passível de convencimento ou discussão, pois, já é sabido e profundamente explorado pela historiografia, sob como os negros eram encarados como inferiores e propriedades no período colonial nas Américas, sendo inclusive, nomeados de “bens semoventes” em testamentos.

Esse caso do menino de 17 anos que rouba uma barra de chocolate e é amordaçado e chicoteado por isso, expõe da pior maneira possível, a forma como o racismo no Brasil ainda está lamentável e tristemente presente. E segue fazendo vítimas, todos os dias. Para ir mais além, no final do século XIX, esse mesmo racismo foi cientifizado para legitimar a ideia de que os negros eram biologicamente inferiores aos brancos, parecer sustentado pelas teorias eugênicas e racialistas.

Entretanto, a mentalidade racista do Brasil no final do século XIX não está tão distante quanto parece, este “passado” não está no passado, pelo contrário, ele é parte do presente e ocupa um espaço preocupante e criminoso no comportamento dos indivíduos.

Um menino negro foi preso e chicoteado por um segurança de um supermercado. Preso e chicoteado. Chicoteado.

No início do século XX, pós-abolição, diversos grupos se organizaram em movimentos para resgatar e valorizar a identidade negra, fosse para proclamar o direito a liberdade religiosa, as práticas e costumes caucadas em sua ancestralidade africana, ou simplesmente ocupar de forma igual e equitativa os espaços da sociedade ainda majoritariamente ocupados por uma elite branca, como as universidades e cargos públicos ou políticos.

Esses grupos se organizam em busca de uma sociedade plural, do convívio pleno e respeitoso entre as diferenças. Buscam o mundo comum.

A ideia de “mundo comum” está presente nas obras de Hannah Arendt, por exemplo, como um espaço de convívio entre os homens orientado por um ethos político cultural onde as linguagens – artes, instituições, costumes, comportamentos etc. – estariam alinhados no respeito a pluralidade. Sem o mundo comum, estamos fadados a promover cada vez mais indivíduos indiferentes. E imersos na indiferença, estamos cada vez mais propícios a isolarmo-nos, a seguirmos discursos autoritários e preconceituosos, ou pior, a ver o mal sendo praticado entre os nossos e ficarmos calados.

Por isso é que não podemos deixar que esses horrores sejam sufocados para ceder espaço para novos horrores, criando uma sociedade que se habitua ao ficar chocada com o absurdo no momento primeiro da notícia, mas que logo em seguida se dispersa. Esse tipo de sociedade naturaliza e banaliza o mal. Esse tipo de sociedade cede para governos que matam em massa elencando inimigos.

Não posso deixar de chamar a atenção para o fato de que estamos sendo governados por sujeitos que flertam com esses discursos. E por isso a importância de não deixarmos que esses acontecimentos caiam no esquecimento, provocados pelos factoides do dia-a-dia. Quando as manchetes dos jornais destacam determinados discursos proferidos por nosso chefe de Estado, é menos para causar polêmicas sensacionalistas e mais para chamar a atenção para o que esses discursos autorizam.

E é exatamente esses tipos de horrores que esses discursos autorizam.

Me recuso a esquecer esse fato, como me recuso esquecer a morte de Marielle, e como me recusarei a esquecer a família morta com 80 tiros de fuzil carregados pelos militares, tal como, me recusarei a esquecer a morte da menina Ágatha do complexo do Alemão. Não por acaso, menos ainda coincidentemente, todos eram negros.

Eu verdadeiramente espero que todos se recusem.

A história adverte para o presente com base nos eventos e nas ações dos homens no passado. Ela sopra o vento da recordação, a memória é o seu maior poder.

Yone Araújo é historiadora graduada pela UNIMEP.

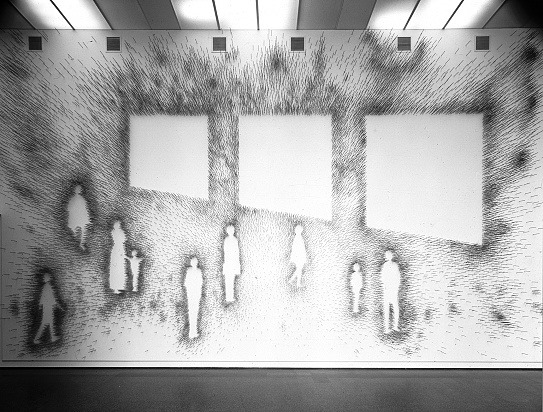

(Imagem: arte de José Damasceno – acervo do Museu de Arte Contemporânea de Chicago – foto de Michal Raz-Russo)