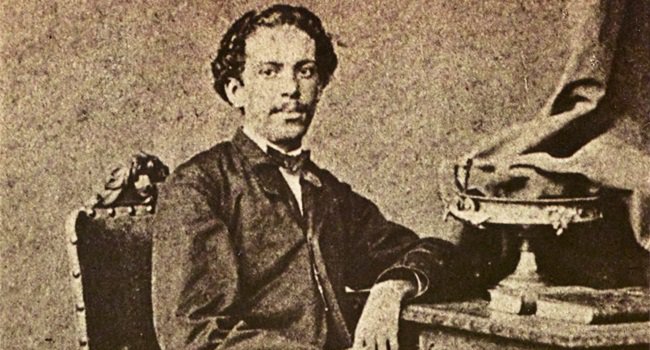

Era de Assis, mas não era santo. Era, na verdade, um bruxo: o Bruxo de Cosme Velho. Casmurro, ele próprio – e sempre (e tanto). Mulato. Neto de escravos alforriados. Foi embranquecido no vernissage da história pelas mesmas forças de sempre – as que ainda voam por nossas cabeças como morcegos (fantasmagorias que embranquecem àqueles que querem para espelho, tentando roubar da negritude seus gênios imbatíveis que indomáveis). Mas, Machado era mais. Machado o era. Um todo. Um mundo. De corte largo e profundo, escrevendo a bico de pena a cena viva da vida brasileira.

Menino gago, epilético, pobre e discriminado – num Brasil escravocratamente bestial –, Machado viu logo nas letras a vacina com a qual poderia reverter a sina que o aguardava. Praticamente autodidata, logo se fez tipógrafo – dançando com os dedos a valsa suja dos linotipos. Depois, metamorfoseou-se em jornal – texto e papel –, tomando a palavra como seu pecado e capital. Na corte, já escritor de certo prestígio, fez-se revanche e partícipe. Não sem alguns dissabores, frequentou com os “senhores” os salões da alta roda corrompida, misturando-se a ela e a essa vida – vendo e vivendo de perto a mesquinhez fatal que viria a narrar nos romances de seu período final.

Vícios, artimanhas, enganações, truques e falsidades, tudo o que de pior escondia e ainda esconde a sociedade dos bem nascidos, Machado escancarou de modo irônico e divertido. Casamentos arranjados, amores de ocasião, pistolões de rabo preso, acordões entre pequenos grupos, poder, dominação, arrogância e falsa moral. A síntese de toda a perversão social, não aparente, camuflada entrementes em passagens engraçadas que magníficas, em personagens curiosas que descaradas, em revelações amorosas que egoístas de seres que do amor só desfrutam se forem apenas eles a parte amada.

É claro que Machado nunca deu tudo ao leitor, assim, de mão beijada. Mestre e bruxo, sabia exaltar sem exaltar a quem odiava – criticando, sem criticar, com ironia. Em 1881, seu romance mais fecundo – num jorro de chuvas e trovoadas sob terra quase morta – abriu as comportas do realismo no Brasil, trazendo do além as memórias tortas de um autor-defunto. Impregnado de sarcasmo fino e destilado escorrendo por trás das aparências, “Memórias Póstumas de Brás Cubas” assinala e resume a falseta da vida social e suas falaciosas exigências – que o Bruxo tão bem conhecia. E o nojo é tanto que, misturando narrador e autor num conjunto, o livro repudia até aos que aclamam ao Bruxo e ao defunto.

Descrentes de si mesmos e dos com quem conviviam, firmaram ambos – criador e criado – a proposta de não dar mais crias ao mundo. “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria” – afirmou Brás Cubas – ao final do homônimo romance – e (talvez) Machado – ao final de sua vida.

Negando deixar a miséria como legado, deixou-nos o mestre sua criação maior: obra imensa e pioneira, forte e verdadeira – alerta-sentença-eterno para um tempo em descuidado.

(crônica publicada no Jornal de Piracicaba em 26/9/18).

Alexandre Bragion é editor do Diário do Engenho.