Relendo, oportunamente, Garcia Marques.

Havia nos céus uma grande onda sem luz. De a olharmos, cogitávamos que talvez não fosse apenas uma grande onda. Ou seria, sim, uma vaga imensa ameaçando a todos com sua violência binária? Saímos à rua a ver o que era. Viria pelos ares? Era dela a grande noite feito medo? Uns diziam que não, que tudo não passava de uma assustadora ameaça. Outros gritavam que sim, que era melhor voltarmos à proteção de nossos lares – pois somente lá estaríamos seguros. Nas praças, no entanto, o povo avançava o olhar o quanto podia e aguçava os ouvidos em concha em direção à sombra que se anunciava belicosa.

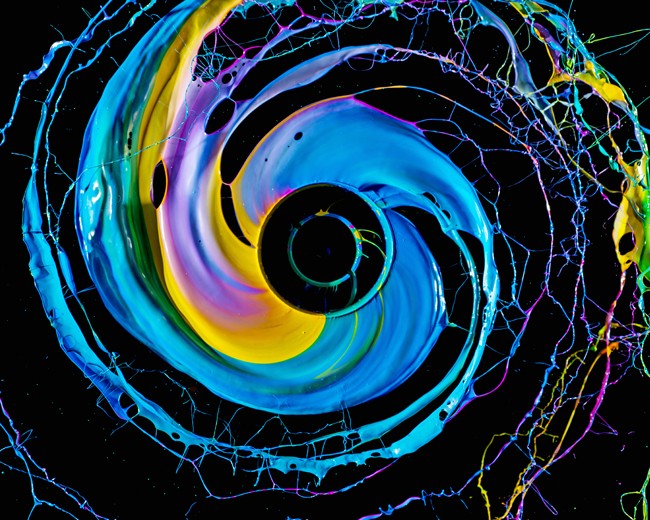

Estampidos secos se estalaram como tiros sobre uma superfície de metal. O barulho acordou as crianças e as estrelas. Estilhaços de vidros, baques, cheiro de pólvora. Um universo de indagações e temores rugiu pelas nuvens carregadas de tentáculos de todas as cores. Nas marquises, debaixo dos bancos, atrás dos postes, ao lado dos carros na rua, as pessoas se protegiam como podiam. Seriam tiros, mesmo? Quem saberia dizer? Aqueles que sugeriram a volta de todos para suas casas correram desembestados a se esconder debaixo de suas camas. Os que ficaram nas ruas, esses sentiram na boca um gosto inequívoco de sangue.

Casas, portas e janelas foram se fechando. O boato de que a culpa pelo o que ocorria era do povo voou pelo espaço – alimentado pelos covardes de sempre. Mentiras, calúnias, difamações. Fez-se ativo o canto dos predestinados a perder sua humanidade em cada maldição lançada sobre os corpos que – abatidos pela grande onda – caíam ao chão. Líderes religiosos, com suas bíblias debaixo do braço, pediam dinheiro a todos, anunciando o fim dos tempos e vendendo a salvação eterna. Enquanto isso, o povo via a grande onda assomar-se cada vez mais. Na boca, foi-se impregnando em definitivo um ranço pastoso feito de ferro.

Pensamos em nos entregar. Mas, do ponto em que estávamos, não tínhamos mais como capitular – pois já havíamos caminhado para longe demais. E sabíamos também que se nos entregássemos, se nos déssemos por vencidos, seríamos responsáveis de fato pela tragédia final que engoliria a todos (a todos!) – incluindo aí os covardes escondidos em suas casas, os caluniadores verborrágicos e os difamadores religiosos de plantão. Afinal, até por esses nos sentíamos de alguma forma responsáveis – uma vez que conhecíamos de perto a incapacidade deles. Capitular, portanto, não era uma condição.

E a onda crescia. Parados, sentíamos cada vez mais perto a umidade resignada a encharcar nossos sapatos, nossas roupas e nossos corpos. Estávamos absurdamente paralisados, estarrecidos. Chegamos a pensar que tudo estaria definitivamente perdido e que seriamos fatalmente engolidos pela onda absurda. Desesperados, muitos se puseram a chorar – não querendo acreditar que a noite fechada que cobria nossos espíritos tivesse chegado quando menos esperávamos. Filósofos e analistas, dentre os nossos, puseram-se a criticar a nossa própria existência e a lamentar (com razão e êxito, diga-se de passagem) nossas falhas diante da grande onda que, naquele instante, recheada de noite, parecia prestes a nos exterminar.

De olhos fechados, tentávamos fugir de nossa indescritível realidade – sim, pois quem acreditaria se contássemos que estávamos vivendo tão brutal tragédia? Nossos berros, nossos urros e nossos choros vibraram pelo mundo – e eram nossas únicas armas. Sobre eles, todavia, uivaram ainda mais outras tantas e tantas ave-balas certeiras cuspidas pela onda enorme. Até que, de repente, tudo cessou. Por alguns instantes, um vácuo se abriu entre todos e um estampido mais forte, aliado um grito de mulher, estremeceu as redes, vibrou as fibras, tremeu o chão e toda matéria viva. Não era um grito qualquer. Era um grito de dor. De uma dor aguda como poucas. A grande onde estancou muda. Atônitos, vimos o que parecia ser uma leoa cair ao solo abatida. Nossos olhos encheram-se de sangue e silencio. A onda escolhera a dedo sua vítima.

O sangue da leoa, pingando no chão, contudo, soou um outro sinal. Seu risco lento e vermelho rasgou na terra um sulco feito de sementes, de plantas, de aves, de felinos. Seria possível? O sulco foi se alastrando – não sem muita tristeza. Dele, árvores imensas vergavam agora seus galhos, ramagens e vegetações cheias de cor e vida. Um som estrondoso – misto de choro e rugido – fez-se vagar canoro por ouvidos humanos e desumanos. Diante da grande onda, sentimo-nos inesperadamente mais fortes, mais corajosos, mais dispostos. Ante nossa estupefação, a grande recuou estrategicamente – a aguardar nossos passos reativos. E nós, movidos pelo desejo de justiça, erguemos nossas vozes e braços – nossos punhos fechados em sinal de luta.

Lançada à vontade ao campo de batalhas, vimos que a hora da reação nascia junto com o sol da manhã que se levantava.

Alexandre Bragion é editor do Diário do Engenho.